Die große Herausforderung: Sauen gesund und produktiv erhalten – Teil 2 – Die Fütterung als wichtiges Werkzeug – Phytomoleküle

Dr. Inge Heinzl – Editor bei EW Nutrition, und Dr. Merideth Parke – Global Application Manager Swine, EW Nutrition

Der erste der beiden Artikel befasste sich mit allgemeinen Aspekten, die beachtet werden müssen, um einen Bestand gesunder und leistungsstarker Sauen sowie eine hohe Produktivität im Betrieb zu erreichen. Neben allgemeinen Maßnahmen können Futtermittelzusätze eingesetzt werden, um die Sauen zusätzlich zu unterstützen. Phytomoleküle mit Eigenschaften, die die Darm- und Allgemeingesundheit fördern, zeigen gute Wirksamkeit.

Phytomoleküle – wie können sie helfen?

Phytogene Stoffe, auch Phytomoleküle genannt, sind pflanzliche, natürliche bioaktive Verbindungen, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Nutztieren fördern und gleichzeitig die Wachstumsleistung und Produktionseffizienz verbessern. Phytomoleküle umfassen eine Vielzahl von Verbindungen, darunter Terpene, Phenole, Glycoside, Saccharide, Aldehyde, Ester und Alkohole.

In der Literatur werden verschiedene Wirkungen beschrieben, darunter verdauungsfördernde, immunstimulierende und entzündungshemmende, die Modulation der Darmmikroflora und antioxidative Effekte (Durmic and Blanche, 2012; Ehrlinger, 2007; Zhao et al., 2023). Außerdem werden östrogene und hyperprolaktinämische Eigenschaften (Farmer, 2018) und Einflüsse auf Kolostrum- und Milch-Sensorikprofile bei Schweinen (Val-Laillet et al., 2018) beschrieben. Phytomoleküle stellen demnach eine spannende antibiotische Alternative in der Schweineproduktion dar (Omonijo et al., 2018).

1. Phytomoleküle modulieren Darmmikrobiota

Phytomoleküle modulieren mit verschiedenen Mechanismen das Mikrobiom. Sie können pathogene Bakterien direkt bekämpfen, indem sie deren Zellmembran, Zellwand oder das Zytoplasma schädigen, den Anionenaustausch unterbrechen, den zellulären pH-Wert verändern oder das Energieproduktionssystem der Zelle hemmen. Zusätzlich kann die Virulenzfähigkeit pathogener Bakterien über den indirekten Mechanismus des „Quorum Quenching“ (Rutherford and Bassler, 2012).

Die positive Folge dieser gezielten mikrobiellen Regulierung ist der Erhalt der Diversität des Darmmikrobioms und die Verschiebung hin zu einer bakteriellen Population mit weniger pathogenen und mehr nützlichen Mikroben.

Nachweis der pathogenhemmenden Wirkung von Ventar D

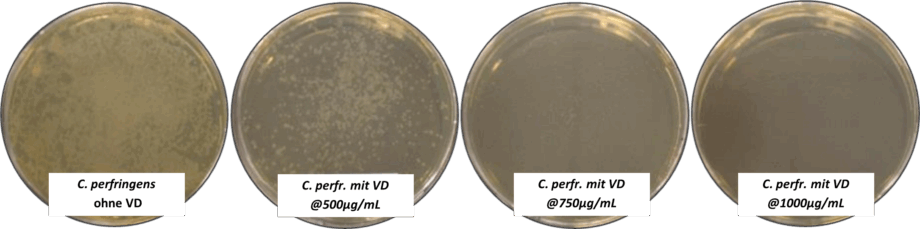

In einer In-vitro-Studie wurde die Wirkung von Ventar D auf pathogene Clostridium perfringens und auf nützliche Lactobacillus spp. untersucht.

Versuchsablauf

Um die Wirkung von Ventar D auf vier verschiedene nützliche Lactobacillus-Stämme und auf pathogene Clostridium perfringens zu testen, wurde die phytogene Formulierung in folgenden Konzentrationen dem jeweiligen Nährmedium zugesetzt: 0 µg/mL (Kontrolle), 500 µg/mL (nur bei C. perfr.), 750 µg/mL, 1000 µg/mL (nur bei C. perfr.) und 1250 µg/mL.

Nach Kultivierung der Bakterien wurden die koloniebildenden Einheiten (KBE) gezählt.

Ergebnisse und Diskussion

Die Studie zeigte einen dosisabhängigen Rückgang der Clostridium perfringens-Population. Schon bei der niedrigsten getesteten Konzentration (500 µg/mL) war der antimikrobielle Effekt von Ventar D erkennbar; bei 750 µg/mL wurden nur noch wenige Kolonien beobachtet und bei 1000 µg/mL konnte kein Wachstum von C. perfringens mehr festgestellt werden.

Im Gegensatz dazu wurden selbst bei höheren Konzentrationen von Ventar D die Populationen der nützlichen L. agilis S73 und L. agilis S1 nur geringfügig beeinflusst, während L. casei und L. plantarum unbeeinträchtigt blieben.

These findings confirm the differential antimicrobial activity of Ventar D’s formulation, specifically a bactericidal effect on pathogenic C. perfringens populations and a mild to no inhibition of beneficial Lactobacillus spp.

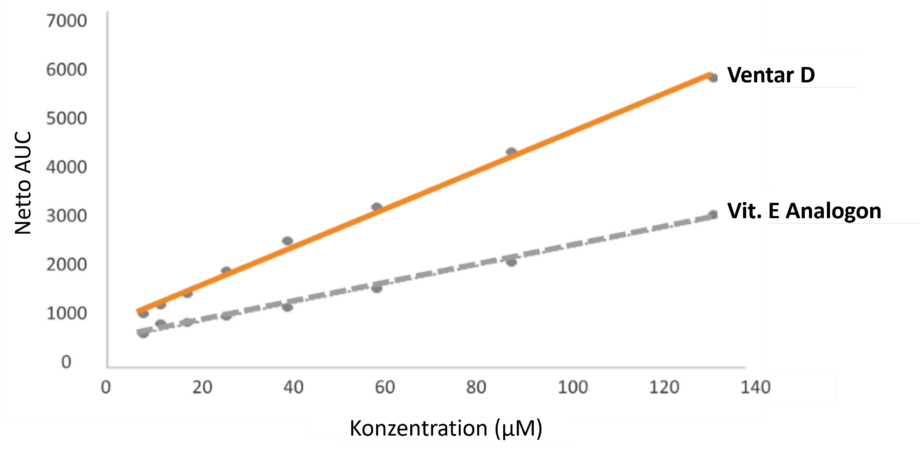

2. Phytomoleküle verbessern die Darmintegrität

Die Darmbarriere ist semipermeabel und verantwortlich für die Immunüberwachung sowie für die Aufnahme von Nährstoffen und den Schutz vor unerwünschten Mikroben und Substanzen.

Die „Wächter“ im Darm sind spezielle Verbindungen zwischen den Zellen der Darmschleimhaut: Tight Junctions, Adherens Junctions und Desmosomen. Die Tight Junctions wirken wie Tore, die genau steuern, welche kleinen Moleküle und Ionen zwischen den Zellen hindurchtreten dürfen. Adherens Junctions und Desmosomen sorgen dafür, dass die Zellen fest miteinander verbunden bleiben und so die Schutzfunktion der Darmbarriere erhalten bleibt.

Oxidativer Stress durch Faktoren wie Hitzestress oder Fettoxidation im Futter sowie Dysbakteriose durch Futterumstellungen, Futterausfälle, schlechte Futterformulierung oder bakterielle Verunreinigungen kann die Integrität dieser wichtigen Zellverbindungen beeinträchtigen.

Die Stabilisierung dieser Tight Junctions verhindert das Eindringen von Bakterien und Toxinen in den Organismus. Dadurch wird das Auftreten von Krankheiten verringert, die Aktivierung des Immunsystems und von entzündlichen Prozessen reduziert. Aufgenommene Nährstoffe können dann für Wachstum genutzt und müssen nicht für Körperabwehr aufgewendet werden.

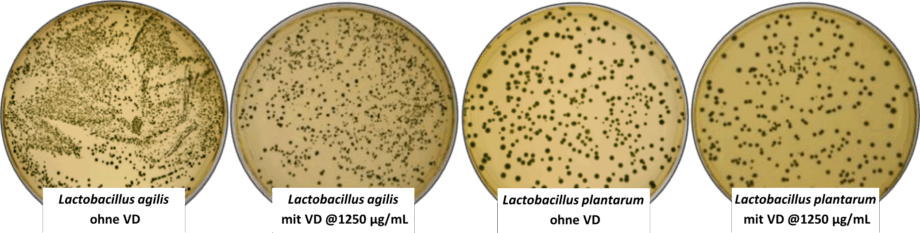

Nachweis der darmbarrierestabilisierenden Wirkung von Ventar D

Dazu wurde ein Experiment durchgeführt, in dem die Expression von Gen-Biomarkern für Tight Junctions, die eng mit der Darmintegrität zusammenhängen, bestimmt wurde.

Versuchsablauf:

Das Experiment wurde an Broilern durchgeführt. Sie erhielten 100 g Ventar D pro Tonne Futter. Nach 35 Tagen wurde die Genexpression von Claudin und Occludin gemessen (je höher die Genexpression, desto höher die Schädigung der Darmbarriere).

Ergebnisse

Die niedrigeren Werte der Tight-Junction-Genexpression (Claudin und Occludin) bei den mit Ventar D gefütterten Tieren deuten auf einen geringeren Schädigungsgrad und eine robustere Darmbarriere hin (Abbildung 3).

3. 3. Phytomoleküle wirken antioxidativ

Wie bereits erwähnt, kann oxidativer Stress die Darmbarrierefunktion stören und sich negativ auf die Gesundheit von Sauen und Ferkeln auswirken. Daher ist es wichtig, reaktive Sauerstoffspezies (ROS) abzufangen, um Schäden an Enterozyten und Tight Junctions zu verringern.

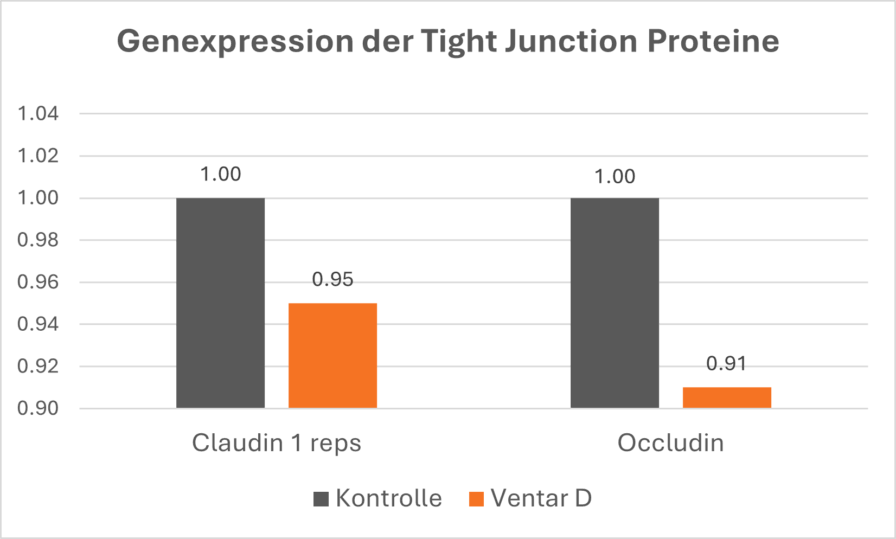

Nachweis der antioxidativen Wirkung von Ventar D

Zur Demonstration der antioxidativen Wirkung von Ventar D wurde in diesem Fall ein in vitro Versuch durchgeführt.

Versuchsablauf

Die antioxidative Aktivität von Ventar D wurde mit dem ORAC-Test (Oxygen Radical Absorbent Capacity) gemessen. Der ORAC-Test bestimmt die antioxidative Aktivität einer Verbindung im Vergleich zum Vitamin-E-Analogon Trolox.

Ergebnis

Die Bestandteile von Ventar D zeigten eine stärkere antioxidative Wirkung als das Vitamin-E-Analogon Trolox (siehe Abbildung 4).

4. Phytomoleküle mindern Entzündungen

Bei intensiver Tierhaltung sind Tiere täglich Entzündungen ausgesetzt, die durch verschiedene Stressoren verursacht werden, darunter Darmprobleme und Darmdysbiose, Verletzungen an Knochen, Muskeln oder Haut durch Rangkämpfe, Traumata an den Reproduktionsorganen durch Geburt und Laktation und diverse andere Krankheiten.

Bei Tieren mit hoher Leistungserwartung wie tragende oder laktierende Sauen werden Nährstoffe, bedingt durch Entzündungen, oft zum Immunsystem umgeleitet. Um übermäßige Entzündungsprozesse zu mindern, können Phytomoleküle mit entzündungshemmender Wirkung eingesetzt werden.

Nachweis der entzündungshemmenden Wirkung von Ventar D im in vitro Versuch

Die entzündungshemmende Wirkung von Ventar D konnte in einem in vitro Versuch, der in den Niederlanden durchgeführt wurde, gezeigt werden.

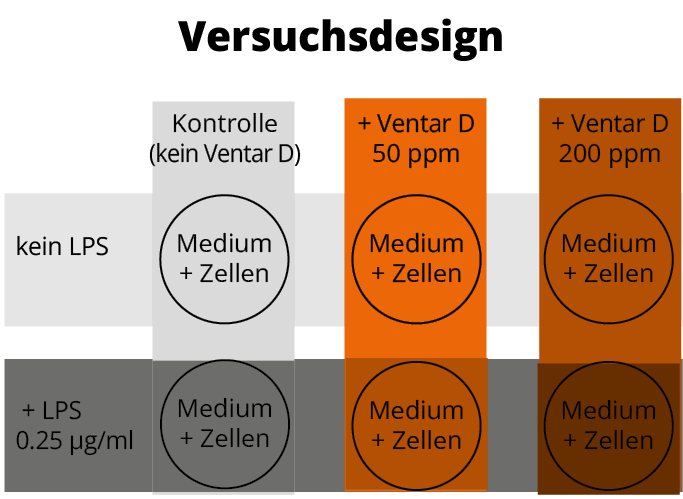

Versuchsablauf

Mauszellen (Murine Makrophagen, RAW264.7) wurden mit Lipopolysacchariden (LPS, Endotoxin) von E. coli O111:B4 (0,25 µg/ml) belastet, um eine Immunreaktion hervorzurufen. Zur Bewertung der Wirkung von Ventar D wurden zwei Konzentrationen (50 und 200 ppm) getestet, und die Konzentrationen von NF-κB, IL-6 und IL-10 bestimmt. IL-6 und IL-10 wurden direkt mit spezifischen ELISA-Kits gemessen, während die NF-κB-Aktivität über das von NF-κB induzierte Enzym SEAP (sekretierte embryonale alkalische Phosphatase) bestimmt wurde. Der Versuch war folgendermaßen aufgebaut (Abbildung 5):

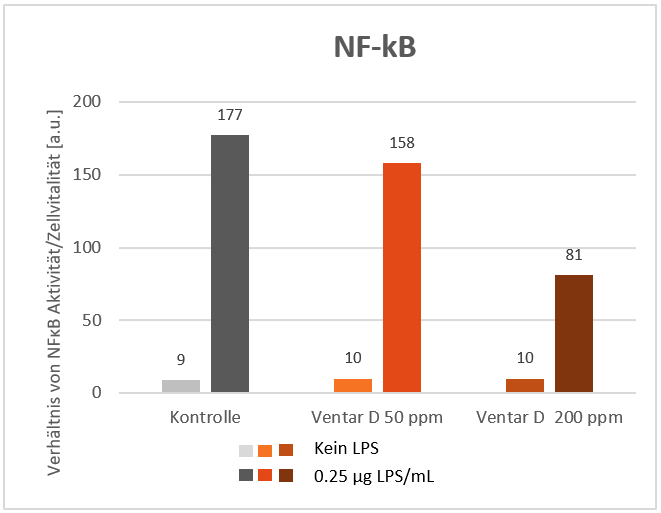

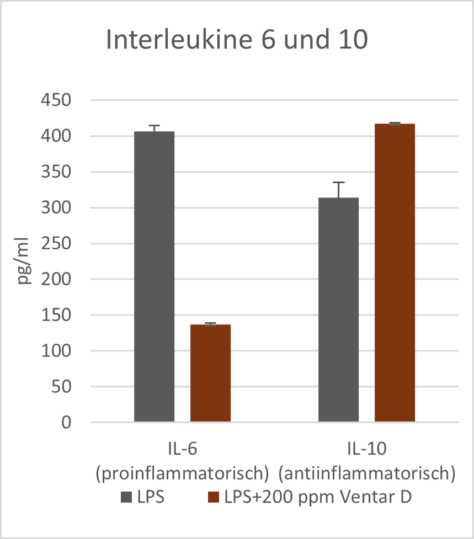

Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen eine dosisabhängige Reduktion der NF-κB-Aktivität in LPS-stimulierten Mauszellen: um 11 % bei 50 ppm und um 54 % bei 200 ppm Ventar D. Das proinflammatorische Zytokin IL-6 wurde herunterreguliert, während das antiinflammatorische IL-10 um 84 % bzw. 20 % erhöht wurde, was zu einer Verringerung des IL-6-/IL-10-Verhältnisses führte. Dieses Verhältnis ist entscheidend für das Gleichgewicht zwischen pro- und anti-inflammatorischen Effekten der zellulären Signalgebung.

5. Phytomoleküle verbessern Leistung und Effizienz

Die heutigen intensiven Produktionssysteme bringen viele Stressfaktoren mit sich. Phytomoleküle mit den unter 1. bis 4. genannten positiven Eigenschaften führen zu einer besseren Leistung der Tiere.

Bei Schweinen, die unter suboptimalen Bedingungen gehalten werden, ist der antimikrobielle Effekt der Phytomoleküle am wichtigsten. Bei stark wachsenden Tieren in einer Haltung unter optimalen Bedingungen sind antioxidative und entzündungshemmende Wirkungen entscheidend. Anabole Prozesse bei starkem Wachstum erhöhen oxidativen Stress, während zusätzlich nicht-infektiöse Entzündungen das Immunsystem belasten.

Nachweis der leistungsfördernden Wirkung von Ventar D bei Schweinen

Zur Bewertung der wachstumsfördernden Wirkung bei Schweinen wurde eine Studie auf einer kommerziellen Farm in den USA durchgeführt.

Versuchsablauf

Insgesamt 532 ca. 24 Tage alte abgesetzte Ferkel (unkastrierte Eber oder Jungsauen) wurden in 28 Buchten mit je 19 Tieren gehalten. Die Zuweisung der Ferkel in die Gruppen erfolgte nach Gewicht. Für das Drei-Phasen-Fütterungsprogramm (Phase 1 und 2: Pellets; Phase 3: Mehlfutter) wurde dem auf Mais und Sojabohnen basiertem Futter in Phase 1 und 2 jeweils ein Konzentrat mit Sojaproteinkonzentrat, Molkenpermeat und Fischmehl zugegeben (50 % der Gesamtfuttermenge in Phase 1, 25 % in Phase 2). Dem Futter wurden keine Medikamente zugesetzt.

Tabelle 1: Fütterungsschema und Produktdosierung

| Versuchsgruppen | Fütterungsphase 1 (Tag 1 – Tag 14) | Fütterungsphase 2 (Tag 15 – Tag 24) | Fütterungsphase 3 |

|---|---|---|---|

| Kontrolle | Kein Additive | Kein Additive | Kein Additive |

| Ventar D | Ventar D 200 g/MT | Ventar D 200 g/MT | Ventar D 200 g/MT |

Ergebnisse

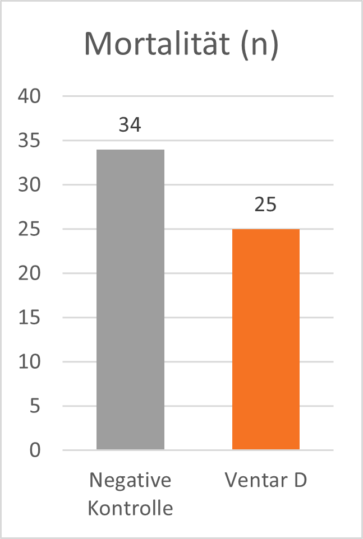

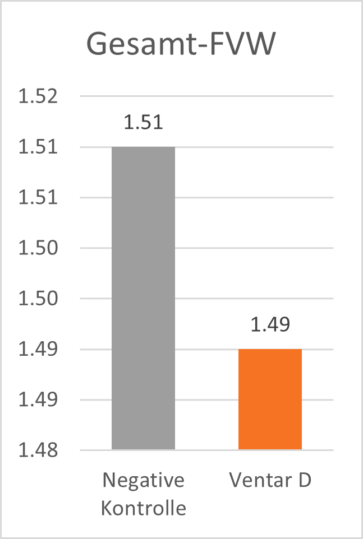

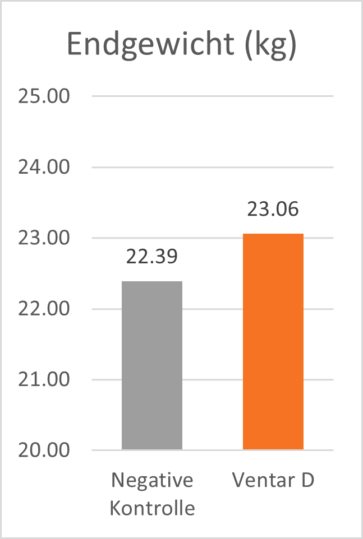

Die Zugabe von Ventar D führte zu höherem Endgewicht und verbesserter Futterverwertung (FVW). Außerdem konnte eine niedrigere Mortalität beobachtet werden.

Abbildungen 8-10: Leistung von mit Ventar D gefütterten Ferkeln im Vergleich zu negativer Kontrolle

Phytomoleküle helfen, Sauen gesund und leistungsfähig zu halten

Die intensive Tierhaltung stellt eine erhebliche Belastung für die Tiere dar. Hohe Besatzdichten gehen oft mit einem hohen Infektionsdruck und Stress einher, und eine hohe Wachstumsleistung führt zu erhöhtem oxidativem Stress und Entzündungen. Es ist schwierig, all diese Herausforderungen zu kontrollieren. Phytomoleküle können jedoch eine Lösung sein, da ihre Wirkungsmechanismen mehrere relevante Bereiche abdecken.

Quellen

Durmic, Z., and D. Blache. “Bioactive Plants and Plant Products: Effects on Animal Function, Health and Welfare.” Animal Feed Science and Technology 176, no. 1–4 (September 2012): 150–62. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2012.07.018.

Ehrlinger, Miriam. “Phytogene Zusatzstoffe in der Tierernährung.” 2007. https://edoc.ub.uni-muenchen.de/6824/1/Ehrlinger_Miriam.pdf

Farmer, Chantal. “Nutritional Impact on Mammary Development in Pigs: A Review.” Journal of Animal Science 96, no. 9 (June 15, 2018): 3748–56. https://doi.org/10.1093/jas/sky243.

Omonijo, Faith A., Liju Ni, Joshua Gong, Qi Wang, Ludovic Lahaye, and Chengbo Yang. “Essential Oils as Alternatives to Antibiotics in Swine Production.” Animal Nutrition 4, no. 2 (June 2018): 126–36. https://doi.org/10.1016/j.aninu.2017.09.001.

Rutherford, S. T., and B. L. Bassler. “Bacterial Quorum Sensing: Its Role in Virulence and Possibilities for Its Control.” Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine 2, no. 11 (November 1, 2012). https://doi.org/10.1101/cshperspect.a012427.

Val-Laillet, David, J Stephen Elmore, David Baines, Peter Naylor, and Robert Naylor. “Long-Term Exposure to Sensory Feed Additives during the Gestational and Postnatal Periods Affects Sows’ Colostrum and Milk Sensory Profiles, Piglets’ Growth, and Feed Intake1.” Journal of Animal Science, June 29, 2018. https://doi.org/10.1093/jas/sky171.

Zhao, Bi-Chen, Tian-Hao Wang, Jian Chen, Bai-Hao Qiu, Ya-Ru Xu, Qing Zhang, Jian-Jie Li, Chun-Jiang Wang, Qiu-Feng Nie, and Jin-Long Li. “Effects of Dietary Supplementation with a Carvacrol–Cinnamaldehyde–Thymol Blend on Growth Performance and Intestinal Health of Nursery Pigs.” Porcine Health Management 9, no. 24 (May 23, 2023). https://doi.org/10.1186/s40813-023-00317-x.

Die Fruchtbarkeitsleistung der Kuh wird in erster Linie durch die Fütterung bzw. Nährstoffversorgung beeinflusst. Zu Beginn der Laktation sollte hochwertiges Grundfutter mit hoher Energiekonzentration gefüttert werden, da die Futteraufnahme nach dem Abkalben nur langsam in Gang kommt. Trotzdem sollte die Ration ausreichend Rohfaser enthalten. Die Kraftfuttermenge sollte in mehrere Einzelportionen aufgeteilt und vorsichtig gesteigert werden, um einer

Die Fruchtbarkeitsleistung der Kuh wird in erster Linie durch die Fütterung bzw. Nährstoffversorgung beeinflusst. Zu Beginn der Laktation sollte hochwertiges Grundfutter mit hoher Energiekonzentration gefüttert werden, da die Futteraufnahme nach dem Abkalben nur langsam in Gang kommt. Trotzdem sollte die Ration ausreichend Rohfaser enthalten. Die Kraftfuttermenge sollte in mehrere Einzelportionen aufgeteilt und vorsichtig gesteigert werden, um einer